ついに、社会福祉士国家試験の合格証書が届きました。これから登録手続きに入っていきます。

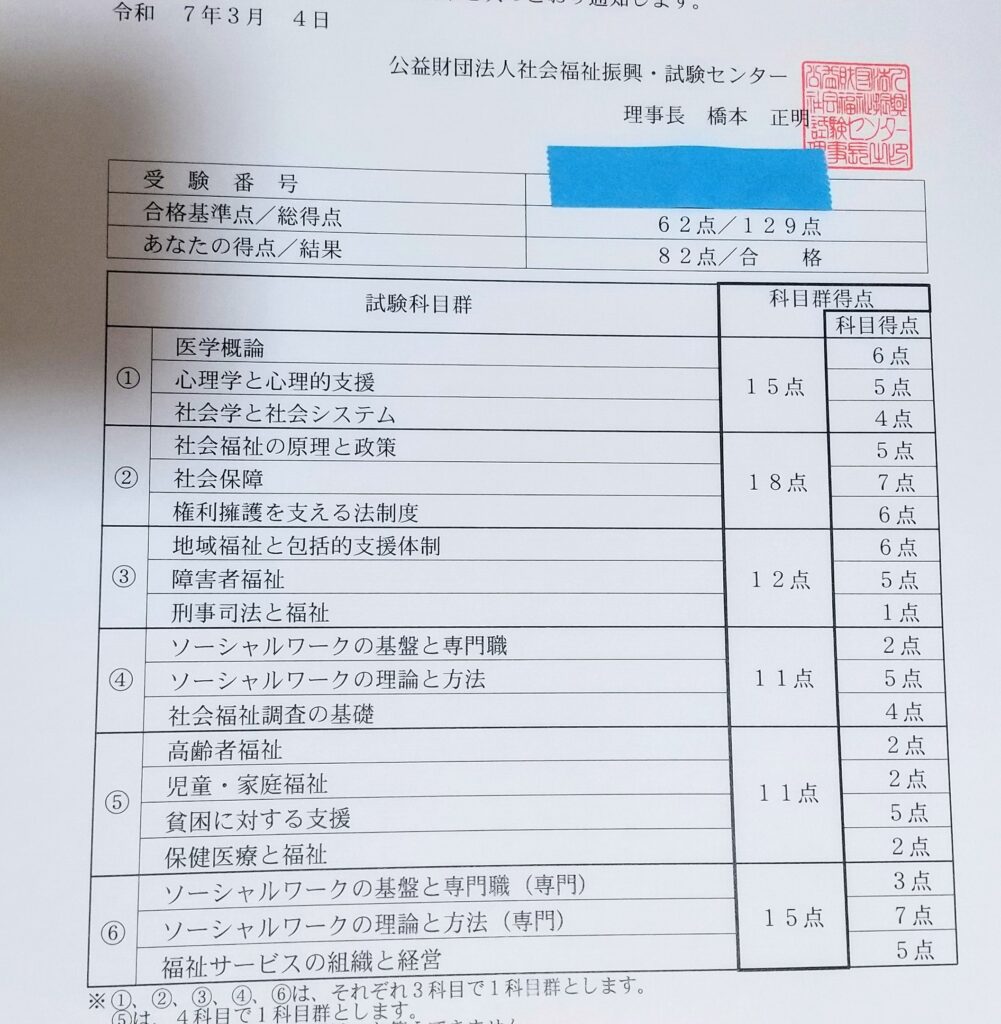

さて、合格証書と共に、結果通知書もついてきました。ここで恥も外聞も捨てて、一気に点数を丸ごとさらしてしまおうと思います。

今回から、新カリキュラムになった影響か、問題数が129問と、減りました。1問1点の、総得点が129点。そのうち私の得点は82点で、正答率は63%でした。約6割が合格ラインなので、本来ならギリギリどうかな?という点数ではあります。

しかし今年度はやはり難しかったのか、合格基準点が62点と、48%の正答率で合格となっていました。それを鑑みると、基準点より20点高かったというのは、まあまあ、良かったのかなと思います。

科目得点含め、そのままさらしてしまいましょう。

普段の学習では、ソーシャルワーク系の内容は比較的点数がとれていましたが、本番では思いのほかとれませんでした。一方、普段苦手意識を持ってなんども知識を見直した、社会保障や権利擁護(後見人制度など)はよく点数がとれており、勉強の成果が出たと思います。

高齢者福祉や保健医療は、私自身の仕事に近い分野のはずが、大丈夫とたかをくくっていたのがあだとなり、あまり良い点数をとれませんでした。しかし、医学概論や心理学といった、看護学生時代にたたき込んだ分野はやはり何年たっても身についているのでしょうか、それほど勉強をしなくても、良い点数をとることができました。

これらを振り返り、勉強を始めるに当たっては、自分の得意分野、苦手分野を正確に分析することが、学習戦略を考える上で何より大切だと再確認しました。これから勉強を始める方は、是非まず、正しく学習戦略を作ってみてください。そのためにはまず、過去問など問題を解いてみる、というのも一つの方法かもしれません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=21567485&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9582%2F9784896329582.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc4d48c.f1326f9d.4cc4d48d.48a628d9/?me_id=1213310&item_id=21563441&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2342%2F9784824302342_1_6.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント